Le ragioni del PIL / La tecnologia

Il virtuale si compenetra sempre più profondamente con la realtà materiale, restituendoci una nuova dimensione che lei ha definito “onlife”.

Per il mondo della scuola secondaria, la pandemia ha rappresentato una situazione senza precedenti, costringendo gli studenti a forme di didattica a distanza. Questo momento emergenziale rappresenta però un’opportunità per accelerare sulla strada della digitalizzazione dell’educazione. Come si aspetta la scuola del futuro?

Farei subito una distinzione tra quello che mi aspetto che accadrà e quello che auspicherei accadesse: quello che mi aspetto, con una punta di pessimismo, è che il mondo della scuola cercherà delle ragioni per non cambiare. Ciò è legato a un suo certo immobilismo, dovuto in parte all’inerzia e alla disorganizzazione, in parte alla mancanza di maggiori energie e competenze, nonostante le molte eccezioni e gli sforzi di tantissime colleghe e colleghi. Nel passato, si è detto che lo scoglio principale alla riforma del sistema dell’istruzione era la mancanza di fondi, che ha determinato numerosi tagli. Ma oggi i finanziamenti stanno arrivando, e possono essere indirizzati dove necessario. Credo piuttosto che i ritardi della scuola fossero dovuti anche a una miopia politica, alimentata da una popolazione disinformata e male educata, nel senso etimologico del termine. Sarebbe piuttosto sorprendete se l’enorme macchina della formazione cambiasse all’improvviso traiettoria; temo piuttosto che si comporterà come una grande petroliera che fatica a cambiare rotta. Lo sforzo che dovrà fare la politica è quello di virare il timone e iniziare la trasformazione. Sarà un processo lungo, basato sulla formazione del personale e delle istituzioni stesse. Quello che mi auguro è che l’esperienza del digitale nella scuola non venga dimenticata per essere archiviata il prima possibile. Sarebbe un errore gravissimo, perché la società in cui viviamo è quella dell’informazione. Bisogna, invece, trovare un modo di far convivere analogico e digitale, didattica a distanza e in presenza. Ricordo come già nei tardi anni Ottanta del secolo scorso, tra gli addetti ai lavori, si parlasse di istruzione digitale. Nella sua dimensione tragica, la pandemia offre oggi un’opportunità per colmare il nostro ritardo e rendere il digitale una forza straordinaria a supporto – e in alcuni casi anche in sostituzione – della didattica tradizionale. Ma il cambio di rotta dovrà avvenire in tempi brevi per poter lanciare una trasformazione di lungo periodo.

Lo sviluppo delle tecnologie della cosiddetta “industria 4.0”, basato sull’applicazione di soluzioni di intelligenza artificiale e automazione della manifattura, promette di rivoluzionare il mercato del lavoro. Alcuni economisti credono che ciò comporterà un aumento strutturale della disoccupazione, mentre altri sono dell’idea che l’automazione si tradurrà nella nascita di nuovi lavori, basati su competenze relazionali e soft skills. In che modo la scuola dovrebbe preparare i cittadini del futuro ad affrontare la quarta rivoluzione?

Spero di non essere troppo controverso nell’affermare di non essere d’accordo né con gli uni né con gli altri. Il mondo del lavoro non sta andando incontro a un calo strutturale, piuttosto è il contrario. In Italia, ad esempio, abbiamo sempre meno persone in età lavorativa, e quanti si trovano tra la fine della scuola dell’obbligo e l’inizio della pensione non riescono a soddisfare le necessità del mercato del lavoro. Il vero problema riguarda piuttosto il disallineamento tra le esigenze del mercato del lavoro e il sistema della formazione, che non riesce a soddisfare la domanda di competenze tecnico-professionali che proviene dalle aziende. A livello europeo, ad esempio, c’è una enorme scarsità di ingegneri. Questa mancata convergenza tra la domanda e l’offerta di competenze corrisponde a una grande crescita dei posti di lavoro. A essere richieste non sono però le fantomatiche soft skills, ma le competenze “dure” necessarie a disegnare e gestire complessi processi di automazione della produzione e dei servizi. Le capacità relazionali sono solo la punta dell’iceberg, e devono crescere su un solido sostrato di conoscenze tecnico- scientifiche. Questo deve essere spiegato chiaramente alle ragazze e ai ragazzi di oggi, per garantire che possano fare scelte informate sul proprio futuro, liberi da false aspettative che non corrispondono alle dinamiche concrete del mondo del lavoro. Molti disoccupati sono dotati di titoli accademici e lauree che non hanno alcun valore sul mercato.

Su questo punto bisogna operare una distinzione fondamentale tra le due funzioni della scuola che traspaiono dalla sua domanda. Da un lato, la scuola deve preparare l’individuo a diventare un cittadino a pieno titolo della società dell’informazione, aumentando la sua consapevolezza su alcune questioni fondamentali come la tutela della privacy e la democrazia digitale. Dall’altro lato, il sistema della formazione ha una funzione distinta, che è quella di fornire le competenze necessarie perché il cittadino possa diventare un membro attivo e produttivo della società attraverso il lavoro.

La scuola dell’obbligo deve formare i cittadini, ma non sono sicuro che debba accollarsi l’onere della loro professionalizzazione, che va invece garantito dalla formazione superiore, anche in stretta collaborazione con le aziende, che possono fornire le competenze tecniche specifiche all’avviamento al lavoro. Bisogna trovare un equilibrio tra la necessità di sviluppare le hard skills quantitative e quella che i tedeschi chiamano la Bildung, la formazione intesa come costruzione dell’individuo. Separare più chiaramente le due funzioni della scuola può aiutare a mettere a fuoco le soluzioni più chiaramente.

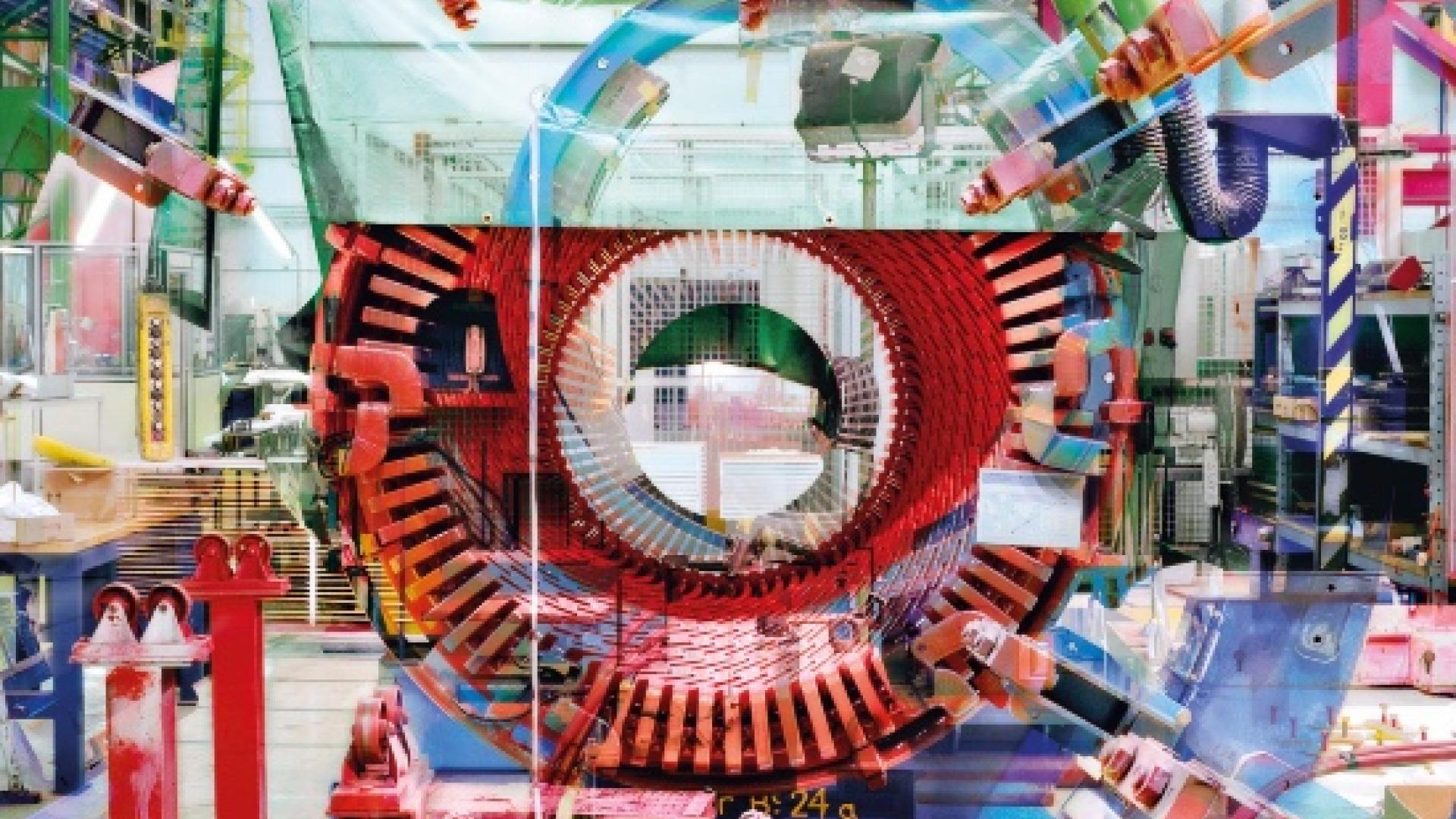

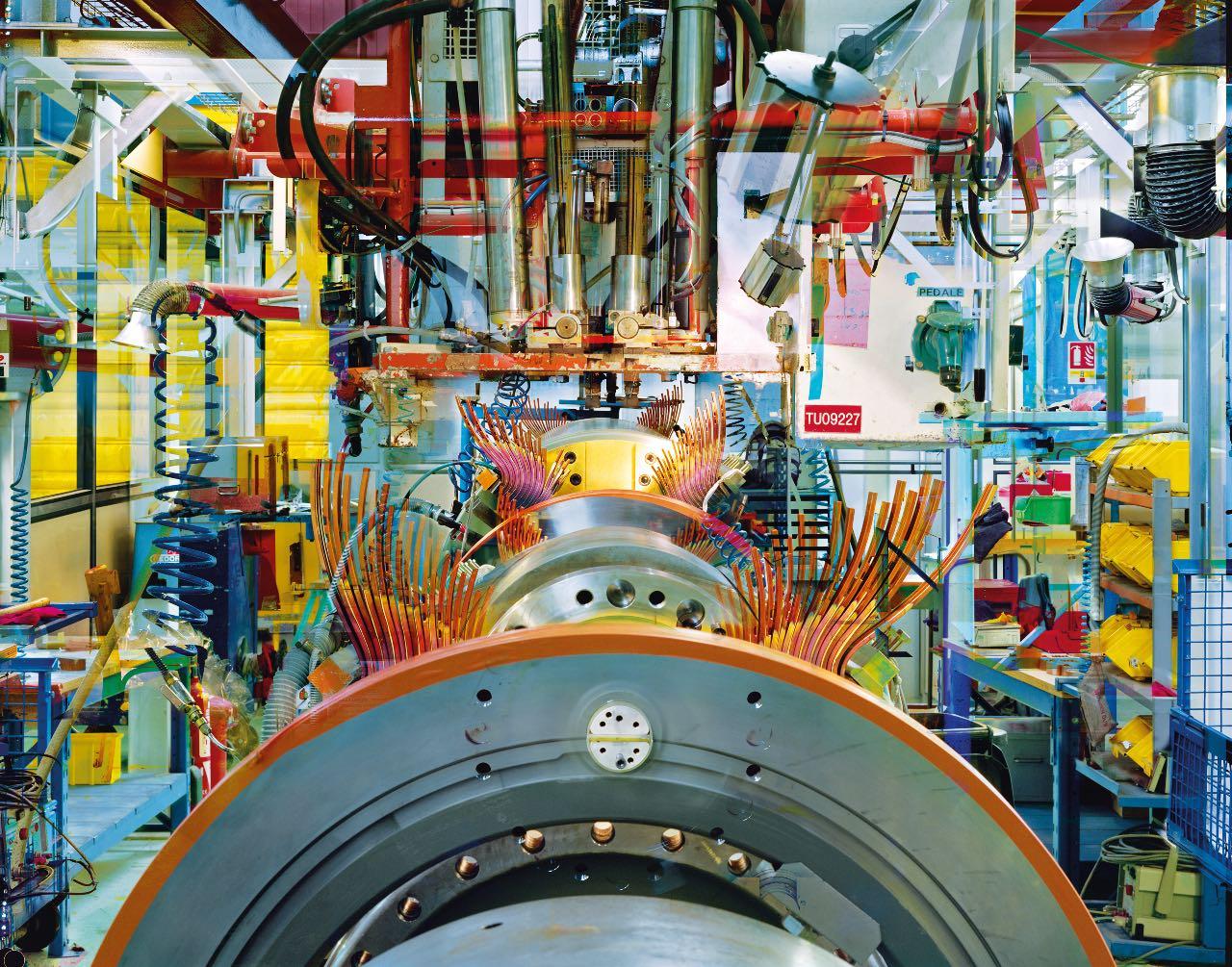

(In copertina) Photo n°5 Halle Alternateurs, from the series Melting Power (Usine Alstom-Belfort), Stéphane Couturier, 2009, C-Print. (Sopra) Melting point (Halle Alternateurs-Usine Alstom-Belfort), Stéphane Couturier, 2009-12, C-Print

Secondo l’ultimo rapporto dell’Osservatorio per le Competenze Digitali, l’Italia fa fatica a dotarsi delle competenze ICT richieste da un mercato del lavoro in rapida evoluzione; e infatti, a guardare il Digital Economy and Society Index (DESI) europeo, il nostro paese è uno dei fanalini di coda del continente in materia di alfabetizzazione digitale. Il potenziamento degli Istituti tecnici industriali e, soprattutto, degli Istituti tecnici superiori può aiutarci a navigare meglio nell’infosfera?

La risposta a questa domanda è difficile, perché investe il tema dell’equità socio-economica: oggi, la ragazza o il ragazzo che decidono di frequentare istituti professionali o industriali, molto spesso, tendono ad autoeliminarsi da tutta una serie di professioni e percorsi di carriera. Raramente lo studente in questione diventerà l’amministratore delegato della propria azienda. La segmentazione della formazione rischia, in sostanza, di creare un sistema di cittadinanza che divide tra serie A e serie B, in cui, una volta operate certe scelte di indirizzo, lo studente rimane intrappolato in una fascia salariale e in un determinato inquadramento professionale. Per molti anni, la scuola ha rappresento un grande motore di mobilità sociale, ma oggi l’ascensore è in stallo. La cosa migliore che potrebbero fare gli istituti tecnici è riuscire a rimettere in moto la dinamica della mobilità sociale; in questo senso il loro potenziamento potrà aiutarci a navigare l’infosfera. A patto di saperli trasformare in forza dinamica sociale, per cui chi li andrà a frequentare saprà che avrà la possibilità di avere opportunità migliori di quelle dei propri genitori. Se, invece, dovessero continuare a essere un modo di irrigidire il mercato del lavoro e ingessare la società, si seguiterà a creare uno spartiacque sempre più profondo tra chi frequenta gli istituti tecnici e professionali, da un lato, e chi invece va al liceo classico, dall’altro. Bisogna, al contrario, valorizzare maggiormente gli istituti tecnici secondari e collegarli più strettamente con gli Istituti tecnici superiori, i cosiddetti ITS, per dare vita a un sistema della formazione professionalizzante ma non sclerotico e non discriminante.

In Germania, il numero di studenti iscritti alla scuola tecnica secondaria supera le 750.000 unità; in Francia se ne contano all’incirca mezzo milione mentre in Italia superano di poco i 10.000. Il nostro sistema di istruzione superiore sembra relegare le competenze tecnico-scientifiche in secondo piano privilegiando, invece, la cultura umanistica – il liceo classico è ancora in larga parte visto come “fucina dell’élite”. Da filosofo dell’informazione, potremmo dire che lei vive a cavallo delle due culture: quali sono le ragioni di quest’anomalia del sistema educativo italiano?

Iscriversi al liceo classico è quello che nella teoria dei giochi si chiama un’operazione di signalling, un metodo per segnalare al mercato il fatto che, appartenendo a una classe sociale agiata, ci si può permettere di investire cinqueanni in attività non professionalizzanti, nella certezza che si potrà comunque frequentare l’università. Abbiamo esempi di questo anche in altri paesi. Quando arrivai all’Università di Oxford, all’inizio degli anni Novanta, una delle lauree più in voga era quella in filosofia e teologia. Non è tanto lo studio della teologia di per sé utile dal punto di vista professionale, ma il fatto di segnalare al mercato che si era arrivati all’Università di Oxford, concentrandosi su studi speculativi, e che si era quindi in grado di affrontare qualsiasi problema, inclusa la gestione di un’azienda.

In Italia, il liceo classico nasce come scuola costruita da e per l’élite, ed è vissuto dall’élite come una sorta di status symbol. È un circolo vizioso da cui non si può uscire se non attraverso gesti coraggiosi di sfida al sistema, come quello di una famiglia di estrazione operaia che iscrive il proprio figlio al liceo classico, pur nella consapevolezza che quell’investimento non sarà professionalizzante. Studiare per cinque anni il latino e il greco è, francamente, fuori dai parametri internazionali della formazione. In questo senso, il liceo classico è un sistema di sapere dell’élite che si auto-rafforza; si tratta di materie splendide e meravigliose, che rappresentano nel senso più profondo la vita della mente, ma non servono certo a trovare un lavoro. Si dice che la laurea in filosofia prepari le persone ad affrontare problemi complessi, ma credo che sia esattamente il contrario: è chi ha la predisposizione per i problemi complessi, anche per estrazione familiare, che accede a quel corso. In questo senso, il problema delle visioni del sistema scolastico italiano si lega al tema della diseguaglianza: il liceo classico è un grande freno alla mobilità sociale, perché tende a cristallizzare le divisioni.

Si tratta della tradizione del sistema scolastico italiano e sarà difficile spezzare l’inerzia che ci spinge al fare come si è sempre fatto. Troverei piuttosto sorprendente che un’élite di decision maker, che ha studiato al liceo classico, decida di trasformarlo in profondità. Se potessi fare una proposta concreta, direi di dimezzare lo studio del greco e del latino, dedicando il tempo restante ad altre lingue o nuove materie, dalla logica matematica alla statistica, dall’economia al diritto. Nelle scuole generaliste non si acquisisce una conoscenza specialistica, il loro obiettivo è piuttosto quello di esporci alla varietà del sapere; e se dobbiamo fare della formazione una questione di apertura mentale, anche verso altre culture, ampliamo le possibilità di scelta, perché la coperta è corta. Non aver studiato Tacito è un peccato, ma non sapere niente di Confucio lo è altrettanto.

Per ricapitolare, credo che una riforma della scuola dovrebbe ripartire da tre obiettivi: formare i cittadini a una società avanzata, in modo che siano consapevoli delle trasformazioni indotte dal digitale e dalla globalizzazione; costruire delle competenze professionali adatte affinché tutti possano trovare un lavoro gratificante; favorire la mobilità sociale. Oggi la scuola italiana fatica in tutti e tre gli ambiti, ed è questa la ragione per cui va riformata. Dobbiamo incamminarci ora, come si suole dire, con passo di montagna, su una strada lunga e in salita, senza illusioni sul fatto che si possa cambiare tutto e subito. Ci vorrà almeno una generazione per formare i nuovi formatori, le istituzioni e creare una nuova mentalità.

Leggi anche

L'energia dalle onde del mare: innovazioni e sfide per il futuro sostenibile del nostro pianeta

L'energia marina sta emergendo come una fonte rinnovabile cruciale. Innovazioni come i convertitori di energia d'onda negli Stati Uniti e in Italia, stanno rendendo possibile lo sfruttamento del moto ondoso. I principali progetti internazionali e i risultati dei test realizzati nella vasca navale dell'Università Federico II di Napoli, la più grande del mondo

Il modello industriale di Marconi e il rapporto speciale con Genova

Evento al Salone Nautico di Genova, gli AD di Leonardo e Fincantieri si confrontano sull'eredità lasciata dall'inventore bolognese

Rigenerare il mare con le ostriche: il progetto di ENEA a La Spezia

Prototipi di barriere coralline con gli scarti della molluschicoltura per favorire il ripopolamento dell’ostrica piatta nel golfo della Spezia

Nanorobot e interfacce cerebrali: la rivoluzione del cervello connesso

Impiantare miliardi di nano-robot nel nostro cervello per dare agli esseri umani nuove e incredibili capacità